Avidità, ideologia, ambizione personale, altro che scienza...

Secondo Naomi Oreskes ed Erik Conway, a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso alcuni scienziati staunitensi hanno messo la loro autorevolezza e le loro competenze a disposizione delle industrie (le famigerate Big Tobacco, Big Chem e Big Oil) per confondere opinione pubblica e decisori politici, e per intralciare l’approvazione di quelle norme che avrebbero potuto rallentarne la crescita e far diminuire i profitti. Lo hanno fatto per motivi ideologici, per desiderio di affermazione personale o per pura e semplice avidità. È una tesi forte, ma è suffragata da un lavoro di ricerca basato su un’enorme mole documentaria (solo per il capitolo sul tabacco i due storici hanno passato in rassegna milioni di pagine di archivio), che ha superato indenne un decennio di critiche e attacchi personali e che, negli ultimi anni, è stata confermata da nuove indagini.

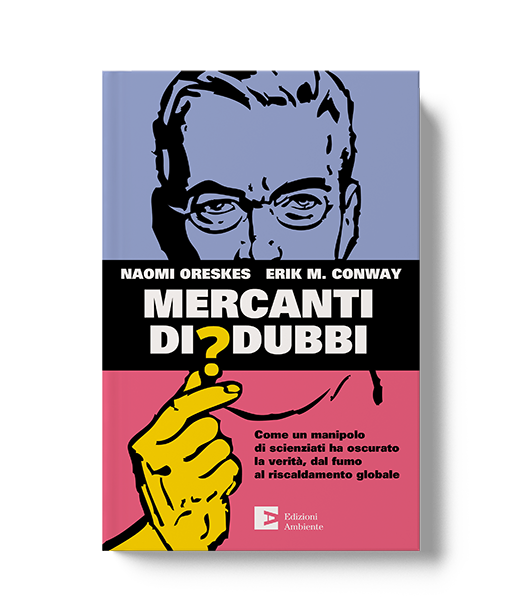

Mercanti di dubbi

Come un manipolo di scienziati ha nascosto la verità, dal fumo al riscaldamento globale

Naomi Oreskes, Erik M. ConwayCome detto, il racconto di Oreskes e Conway parte dagli anni Cinquanta, quando iniziano a emergere, dapprima in maniera frammentaria e poi sempre più coerente, le evidenze sulla pericolosità del tabacco, un prodotto che fino a quel momento era addirittura consigliato da alcuni medici (che sostenevano che fumare sigarette al mentolo facesse bene per il mal di gola...). La svolta arriva nel 1964, quando il Sugeon General, l’organo preposto alla tutela della salute pubblica, rilascia il rapporto Smoking and Health, che stabilisce in maniera definitiva che il fumo è mortale. L’industria intuisce immediatamente il rischio, e decide di passare al contrattacco investendo in una gigantesca operazione di disinformazione.

Lo schema, il cui obiettivo era insinuare il dubbio (come sintetizzato dal famigerato memorandum del 1969, in cui un dirigente dell’industria del tabacco scriveva che “il dubbio è il nostro prodotto”) prevedeva come prima cosa di individuare degli “esperti” compiacenti disposti a presentare le proprie tesi – in contrasto con quelle della comunità scientifica – su qualche giornale o in qualche trasmissione radio televisiva. Le loro affermazioni venivano rapidamente riprese da altri giornali e altre trasmissioni, in un gioco di rimandi in cui le contestazioni e le critiche si dissolvevano in un pulviscolo di interpretazioni e commenti, riuscendo così a dare una parvenza di credibilità a quelle che, sottoposte alla verifica scientifica, risultavano essere vere e proprie menzogne. Ma il più era fatto, si poteva continuare a discutere di dettagli irrilevanti, o di studi gravemente errati, o di affermazioni prive di senso, dando l’impressione che il dibattito fosse ancora in corso, che servissero altre prove, che quelle a disposizione non fossero sufficienti per adottare norme e regolamenti.

Tentativi regolatori che dovevano essere respinti senza appello, in quanto palesemente in odor di socialismo. L’altro grande tema di Mercanti di dubbi è infatti la saldatura tra disinformazione scientifica e ideologia. Esemplare il capitolo sulla Strategic Defence Initiative, il programma di missili antimissile e satelliti killer voluto da Ronald Reagan negli anni Ottanta, e sostenuto da un manipolo di fisici, come Frederick Seitz e Robert Jastrow, che dopo aver lavorato alla realizzazione della bomba atomica, hanno iniziato a collaborare con le varie amministrazioni che si sono succedute nel dopoguerra. Se all’inizio il principale motore ideologico era l’anticomunismo, quei fisici erano dei “falchi” interventisti, col tempo è stato sostituito dalla difesa a oltranza del libero mercato, da tutelare da qualunque intromissione dei governi.

In questo senso, il libro di Oreskes e Conway può essere letto anche come una ricostruzione dell’affermazione del neoliberismo, che dagli anni Ottanta ha contribuito a dare forma alle decisioni di governi, istituzioni sovranazionali e imprese, a danno soprattutto delle comunità e dell’ambiente. Come risulta dai casi esaminati in Mercanti di dubbi, si è così verificata una saldatura perfetta tra un’ideologia favorevole alla deregolamentazione e alle privatizzazioni e le attività delle imprese, che spesso si sono servite della loro influenza finanziaria ottenere regole a proprio vantaggio.

Oreskes e Conway mettono in evidenza un aspetto spesso trascurato, cioè che “oggi la scienza moderna è un’impresa collettiva”, e che si tratta del risultato di un’evoluzione cominciata già nel Seicento: “Sin dai suoi primordi, la scienza è stata associata a istituzioni – quali l’Accademia dei Lincei, fondata in Italia nel 1609, la Royal Society, fondata in Gran Bretagna nel 1660, o l’Académie des Sciences, fondata in Francia nel 1666 – perché gli studiosi avevano compreso che per creare nuova conoscenza occorreva stabilire un modo per controllare le affermazioni degli altri studiosi”. È sfruttando l’inclinazione dei media a dare spazio a tutte le posizioni su un dato argomento che i negazionisti sono riusciti a conquistarsi uno spazio spropositato rispetto alla validità delle loro affermazioni: nel tipico talk show, di fronte a un esperto di clima che rappresenta una comunità di esperti che da (almeno) due secoli valuta questi argomenti attraverso la revisione tra pari, c’è un pseudo esperto che rappresenta sé stesso o, al più, una nebulosa di argomenti pseudoscientifici spesso elaborati da think tank e fondazioni pagati proprio per disinformare.

Questa strategia è particolarmente efficace oggi, quando l’ecosistema dei media si è arricchito e si arricchisce di continuo di nuovi canali e strumenti per veicolare disinformazione in modo sempre più mirato ed efficace. Questo sviluppo tecnologico si intreccia con l’ascesa dell’Alt Right e dei movimenti sovranisti. L’intreccio tra disinformazione, teorie del complotto, tribalismi, attitudini antiscientifiche e polarizzazione estrema del discorso politico, che sfrutta appunto le possibilità offerte dall’esplosione dei social media, ha generato un meccanismo in cui qualunque critica, per quanto ragionata, viene immediatamente classificata come attacco pretestuoso e respinta come tale. Tutto questo conferisce un’estrema persistenza ai vari memi della disinformazione: basti pensare alla incredibile capacità di sopravvivenza di certi miti sul riscaldamento globale che, smontati e fatti a pezzi più e più volte, continuano imperterriti a riaffiorare nel discorso pubblico. (Giusto per restare sull’attualità: il 15 novembre è caduto il decimo anniversario del Climategate, un falso scandalo montato ad arte dopo il furto di migliaia di mail dal server della Climate Research Unit all’università dell’East Anglia. Nonostante 10 commissioni di inchiesta abbiano esaminato l’accaduto senza riuscire a trovare nessuna prova di scorrettezza a carico degli scienziati, nell’infosfera negazionista è ancora diffusa l’idea che gli scienziati abbiano truccato i dati).

Le soluzioni, che per fortuna esistono, sono basate in larga misura proprio su quell’attitudine scientifica che i negazionisti di vario colore distorcono a sostegno delle proprie ossessioni ideologiche. In questo senso, Mercanti di dubbi è un contributo importante, perché racconta “storie che vanno conosciute per non perdere altro tempo”.

Articolo di Diego Tavazzi pubblicato il 25 novembre 2019 su Climalteranti.it e Puntosostenibile n.4 2019

Immagine: Rishabh Dharmani (Unsplash)